4月から新しい生活を始めた方や新しい仲間を受け入れた方☆

挑戦する方も受け入れる方も新しい刺激がたくさんある4月5月GWを経てお疲れが出ている方も多いかと思います。

精神的、身体的ななんとなくの不調を含めて本調子でないな、、、憂鬱だな、、、といった症状が2週間継続して起こっている状態を5月病かもしれません。

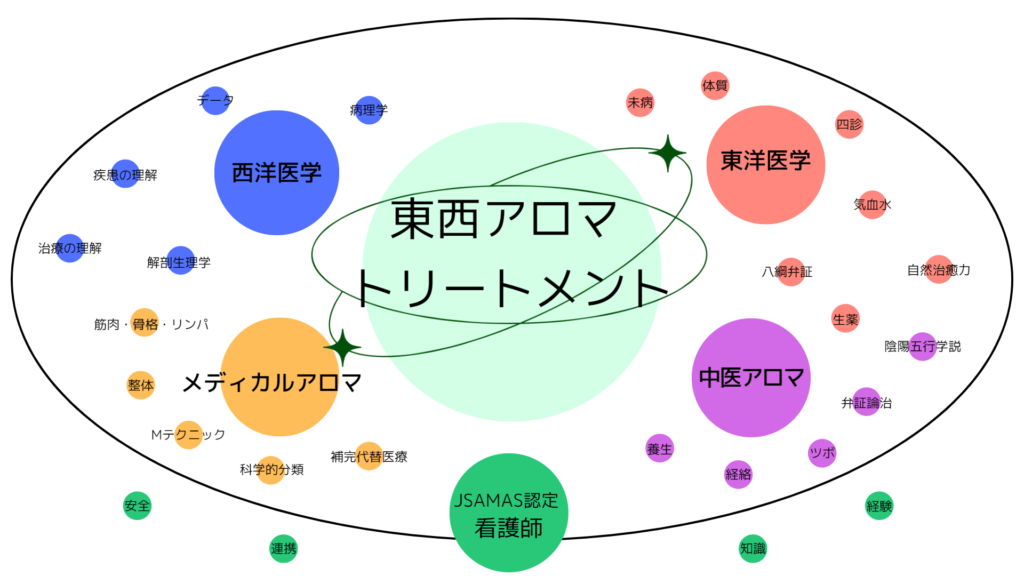

今回はアロマケアがとても得意な分野である5月病(自律神経の不調)へのお助け東西アロマのご紹介をさせていただきます。

5月病ってなあに?

4月からの新しい環境の変化についていけずに無気力になったり眠れなくなったりする症状。

放っておくと「うつ病」へ移行してしまうこともあり。

自律神経のバランス崩れることが大きくかかわっています。

症状としては

体のだるさ、疲れやすさ、意欲がわかない、物事を悲観的に考えてしまう、頭痛がする、食欲がわかないなどの心身の不調が現れてしまいます。

ここで5月病に大きくかかわっている自律神経について少し説明します。

自律神経とは?

自律神経とは、自分の意志とは関係なく様々な臓器や器官を制御している神経の事。自律神経には交感神経と副交感神経の2つがあり、

2つのバランスをとることで体の調子を整える、生命活動や精神活動に重要な役割を果たす神経です。

交感神経:体に活動性をもたらす神経。

副交感神経:体を休息させる神経。

自律神経のバランスが乱れると起こる症状としては

不眠、疲労感、頭痛、肩こり、動悸、息切れ、胃痛、下痢、便秘、イライラ、不安症状などがあります。

西洋医学でのメカニズムと治療

5月病は病気の名前ではなく、西洋医学では「適応障害」「軽いうつ病」といわれています。

原因:疲れ、ストレスなどによる自律神経のバランスが乱れ

治療方法:休息・気分転換などにより、ストレスや肉体の回復を促す。治療として、抗不安薬や抗うつ薬、睡眠薬、カウンセリングなどの治療が適応になる場合もあります。

東洋医学的でのメカニズムと対策

「肝」の不調(肝の気が鬱血する)による症状とされています。

「肝」の役割と特徴は、

・血液を貯蔵し、全身に供給する

・気血の流れをスムーズにする

・精神面や感情面の調節(=自律神経の調節)を行う

・春は「肝」の気が高ぶり自律神経の不調が出やすい

また「肝」の機能が弱っていると、五行学説上で「肝」の子に当たる「心」や、相克関係にある「脾」にも影響します。

対策:

・軽い運動やゆっくりお風呂に入ったり、アロマケアを行う

⇒気血の巡りを良くする。

・23時〜3時にしっかり休息、入眠する。

⇒「肝」に「血」が戻るとされている時間帯で ありその時間に睡眠をとることで「肝」に 栄養がいきわたる

・ゆったり過ごし消化の良いものや酸味のあるものを食べる。

⇒「気」の生成や「肝」の働きを助ける

5月病のためのお助け東西アロマ

東洋医学的には

・「肝」に帰経する精油を使用する

・ 症状によっては「心」「脾」に 帰経する精油を使用する

・「気」補い、滞りを改善する

・「血」の流れを改善する

西洋医学(化学的分析)的には

・神経バランス回復作用、鎮静作用

⇒エステル類 ・免疫調整作用

・神経強壮作用・抗不安作用

⇒モノテルペンアルコール類

・鬱血除去作用

⇒モノテルペン炭化水素類

これらの作用のある精油や好きな香りを組み合わせて活用♪

好きな香りを嗅ぐ事自体がリラックス効果や巡りを助ける働きあり。 アロマケアは5月病対策に最適です♡

精油ご紹介①

オレンジ・スイート(5月病対策に関連する働きを抜粋して説明)

柑橘系だが光毒性がなく 日本人になじみの深い甘く 心地よいミカンに似た香りでとても使いやすい精油。

〇中医学的な働き

・「気」を補う作用

・「気」を巡らせる作用

・消化を促進させる作用

〇化学的な働き

・鬱血除去作用

・消化促進作用

・神経の興奮を静め心身のリラックスに有用

※皮膚刺激の可能性があるため、希釈して使用することが 望ましい。

※圧搾法で生成されているため、残留薬物に注意。

⇒きちんと成分分析をしている精油を使用しましょう!

精油ご紹介②

ベルガモット(5月病対策に関連する働きを抜粋して説明)

自律神経系へのケア メンタルケアが とても得意な精油

〇中医学的な働き

・「気」の巡りを良くする

・心を静める

・消化を促進させる

〇化学的な働き

・神経バランス回復作用

・免疫調整作用

・鎮静作用

・鬱血除去作用

・消化促進作用

※光毒性があるため、皮膚に使用した際は4~5時間は 直射日光に当たらないようにする。

※皮膚刺激の可能性があるため希釈して使用する。

※圧搾法で生成されているため、残留薬物に注意。

⇒きちんと成分分析をしている精油を使用しましょう!

精油ご紹介③

ラベンダー アングスティフォリア(5月病対策に関連する働きを抜粋して説明)

子供からお年寄りまで安全性も高く家庭に常備したい精油のひとつ。 偽物も多いので注意。

〇中医学的な働き

・「気」「血」を補う作用

・「気」を巡らせる作用

・心を静める作用

・生活のリズムを整える作用

〇化学的な働き

・神経バランス回復作用

・神経強壮作用

・免疫調整作用

・鎮静作用

・抗不安作用

※ラベンダーは様々な種あり。種によっては興奮作用があるものもあるので購入の際は学名も確認

(学名:Lavandula angusutifolia ssp.angusutifolia)

これらの作用のある精油や好きな香りを組み合わせて活用☆

好きな香りを嗅ぐ事自体がリラックス効果や巡りを助ける働きがあります。

つまり、アロマケアは5月病対策に最適です♡

辛い症状の時は一人で抱え込まず、医師・薬剤師と相談しながら 西洋医学と東洋医学を組み合わせ生活の質を確保!

東西アロマトリートメントによる 自律神経へのアプローチもおすすめ!!

医療と補完療法(アロマケアなど)を バランスよく取り入れ、新しい生活環境を快適に自分らしく過ごせますように(^^♪